Le Comité français de l’UICN a le plaisir de vous annoncer sa participation à la 14e édition des Assises Nationales de la Biodiversité !

Cet évènement se tiendra les 18, 19 et 20 septembre 2024 à l’Espace Encan à la Rochelle.

Le thème de cette année, « La nature, clef de voûte de l’humanité », se divisera en trois axes (La nature résiliente ; La protection de la nature ; Les actions de restauration et renaturation) qui permettront de mettre en lumière une large palette d’actions et de politiques publiques locales.

Au programme cette année : 28 ateliers, 2 conférences et 4 visites de sites qui rassembleront de nombreux experts publics et privés dans une logique de partage des connaissances et de retours d’expériences sur des programmes et actions exemplaires.

Pour accéder au programme et vous inscrire, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.idealco.fr/evenements/14emes-assises-nationales-de-la-biodiversite-707.

Les Assises sont organisées par Les Eco Maires et IdealCo, en partenariat avec le Département de la Charente-Maritime, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Mairie de La Rochelle et la La Rochelle Agglo.

Le Comité français de l’UICN sera co-organisateur de plusieurs ateliers :

18 septembre de 14h30 à 16h

De la connaissance à l’action, la déclinaison de la cartographie du gradient de naturalité potentielle dans les politiques publiques locales

18 septembre de 16h30 à 18h

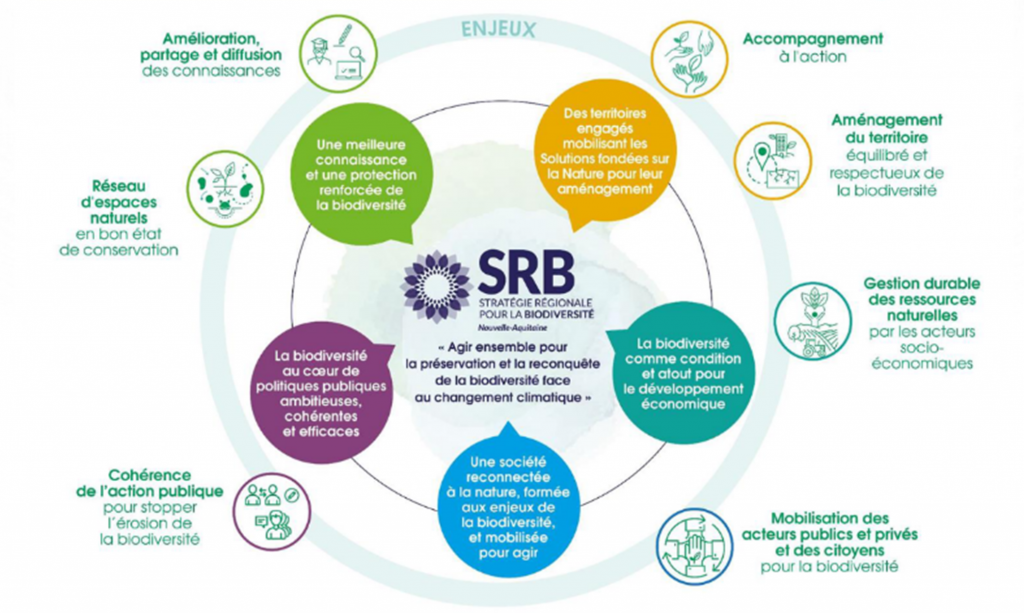

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine : une dynamique vivante et co-portée